Ornementa sacra : textiles et orfèvrerie liturgiques

Décor : ornement et revêtement de marbre

Il ne faut pas oublier la participation des ornamenta sacra, ou ornements liturgiques, à l’iconographie de l’autel et du chœur. Les textiles décorant l’autel (antependium) ou revêtant les prêtres (chasuble, chape, étole, manipule, etc.) qui formaient des ensembles (de mêmes couleurs et de mêmes tissus), la vaisselle sacrée (calice, ciboire, patène), les luminaires (chandeliers, candélabres, etc.) mais aussi les reliquaires et les autres objets liturgiques (ostensoirs, encensoirs, etc.) étaient présents en quantité dans la sacristie où ils sont ordinairement rangés, leur nombre permettant de les renouveler en fonction du calendrier liturgique. L’église a malheureusement perdu beaucoup de ses ornements liturgiques originaux lors de la suppression de l’Ordre et d’autres sont venus enrichir la collection de l’église.

Ces objets liturgiques sont le support d’un vaste répertoire d’images, signes ou motifs. Cette iconographie est souvent liée à la fonction liturgique de l’objet. Ainsi, calices, ciboires, patènes et ostensoirs déclinent les grands thèmes et symboles eucharistiques liés à la fonction de ces objets : la Cène, la Crucifixion, la Résurrection ou les épisodes de la Passion sont des scènes souvent représentées sur ce type d’objet, car c’est au cours de la Cène que le Christ institue l’eucharistie, c’est par sa crucifixion qu’il rachète les péchés de l’humanité et c’est par la résurrection qu’il triomphe sur la mort. Les épis de blé, les pampres de vigne, les raisins, l’agneau déversant son sang dans un calice (symbole du sacrifice du Christ), l’agneau tenant l’étendard (symbolisant la Résurrection), le pélican (nourrissant ses enfants de ses propres entrailles) ou encore les instruments de la passion sont autant d’allusions au repas eucharistique ou au sacrifice du Christ. Les anges, angelots, chérubins ou séraphins, figures par excellence de la médiation avec le divin, occupent aussi une place de choix dans le décor des vases sacrés qui sont en eux-mêmes, rappelons-le, des connecteurs divins.

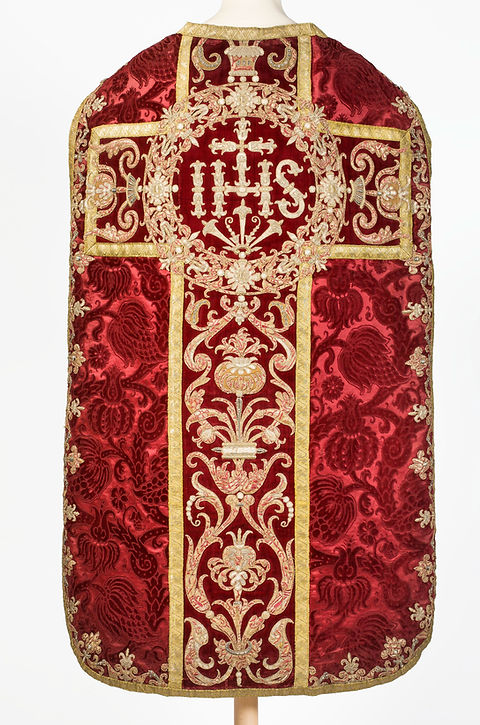

Les vêtements et les antependiums sont eux aussi le lieu d’un vaste déploiement d’images brodées, en lien avec la fonction et la dignité de celui qui le porte et avec la famille religieuse à laquelle la pièce est destinée. Le Nom divin de Jésus est ainsi présent au centre de certaines chasubles et antependiums. L’église conserve un antependium du XVIIIe siècle décoré de médaillons brodés plus anciens rapportés. Le médaillon central condense deux scènes d’apparition, l’apparition de la Vierge à Ignace et l’apparition du Christ ressuscité à la Vierge. La bordure est décorée de médaillons illustrant des scènes bibliques d’apparition, comme le Christ apparaissant aux pèlerins d’Emmaüs, à Thomas l’incrédule et à Marie-Madeleine.

À l’époque baroque, ces ornements liturgiques contribuent, au même titre que les retables monumentaux qui mettent en scène l’autel, à la théâtralisation du culte eucharistique. Ainsi, contrairement aux vêtements liturgiques médiévaux dont les orfrois étaient brodés de petites scènes superposées, les vêtements affichent désormais souvent un décor aux motifs ornementaux visibles de loin et dont l’éclat est une donnée essentielle. Portés sur le corps du clergé en mouvement, éclairés par la lumière vibrante des cierges, ces vêtements prennent vie dans une scénographie toute baroque dont la lumière est un acteur essentiel. Les ministres sacrés, dont le corps est transformé par une enveloppe sacralisante, assurent ainsi le rôle d’interface entre les fidèles et le monde resplendissant de la liturgie céleste.