Modèles antiques et paléochrétiens

Dans l’introduction de son ouvrage Palazzi di Genova publié à Anvers en 1622, un luxueux volume rassemblant les gravures des plus belles demeures de Gênes (où Rubens avait séjourné en 1607), Rubens attribue aux jésuites le mérite d’avoir enterré la vieille méthode de bâtir, le gothique, au profit d’une nouvelle architecture pensée selon les règles de Vitruve :

« Nous voyons dans cette région que s’éteint et disparaît progressivement cette forme d’architecture qu’on appelle barbare ou gothique ; et que peu d’esprits admirables introduisent la vraie symétrie de cet autre style qui est conforme aux règles des Anciens, Grecs et Romains, pour la grande splendeur et l’ornement de notre payse ; comme c’est évident avec les célèbres temples récemment construits par la vénérable Société de Jésus, dans les cités de Bruxelles et d’Anvers. »

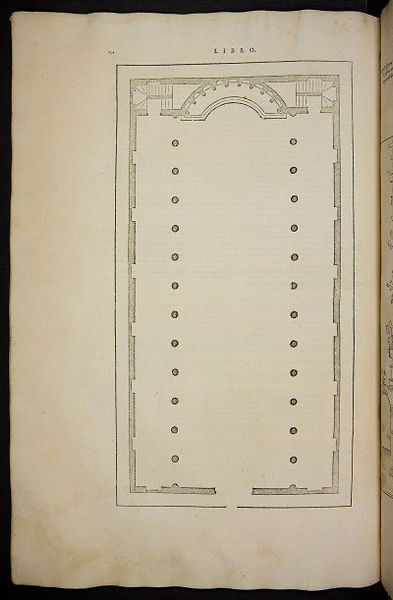

Par l’adoption du style de l’Antiquité classique, qui avait façonné le nouveau visage de la sainte Église Romaine, le temple de la maison Professe anversoise se démarque dans le paysage architectural religieux contemporain et marque son allégeance au christianisme antique. L’adoption du style classique concerne d’abord le langage architectural, à savoir le système des ordres à l’antique et l’usage de motifs classiques, tels les anges soufflant dans des trompettes des écoinçons du portail, rappelant les victoires ailées des arcs de triomphe romains. Mais elle concerne également le plan de l’édifice, qui s’apparente au plan de la basilique vitruvienne tel qu’illustré par Palladio dans l’édition du livre de Vitruve par Barbaro publiée en 1556. La basilique vitruvienne se compose en effet de trois nefs et d’un chœur terminé par une abside, tandis que l’élévation sur deux niveaux présente un étage de galerie au-dessus de bas-côtés, le tout pourvu de colonnes doriques au premier et ioniques au second niveau, comme à Saint-Charles-Borromée.

Ce plan est aussi celui des basiliques paléochrétiennes, telle que la basilique Sant’Agnese fuori le mura à Rome. La voûte en cul-de-four couvrant l’abside et les caissons de la voûte de la nef de l’église Saint-Charles-Borromée font également écho à ces premières basiliques chrétiennes. Il en va de même de l’usage des marbres extravagants, lesquels évoquent la magnificence des intérieurs des basiliques chrétiennes, décorées de mosaïques, de marbres précieux ou encore de fragments de vestiges antiques tels que des chapiteaux ou des colonnes de marbre.

Ces références aux églises chrétiennes primitives s’inscrivent en réalité dans un revival général de l’art et de la culture paléochrétienne au temps de la Réforme catholique : les théologiens retournent aux écrits des premiers pères de l’Église, les vestiges archéologiques romains sont étudiés, les corps des premiers martyrs des catacombes sont retrouvés et leurs reliques éparpillées à travers l’Europe entière. L’église qui cherche à redéfinir ses dogmes et à consolider sa légitimité durant sa propre Réforme ne cesse en effet de proclamer l’héritage de l’ecclesia primitiva. Avec ces références conscientes à l’art paléochrétien, le sanctuaire de la maison Professe anversoise est un des plus beaux manifestes de cette volonté de recréer l’aura et la sainteté des premières églises en dehors de Rome.

Ces évocations d’un passé idéal reçoivent encore une signification particulière dans le cadre du contexte jésuite. En effet, en tant qu’Ordre nouvellement créé, il cherche ses racines dans un passé lointain, les saints de l’âge héroïque de la foi servant de modèles pour les membres persécutés de l’ordre missionnaire. Ce n’est donc pas un hasard si les plafonds peints par Rubens illustrent ces « vieux saints », les docteurs de l’église, auteurs de la doctrine et défenseurs de l’orthodoxie, et les vierges martyres du début de l’ère chrétienne. Cette antiquité des saints permettait de montrer la vigueur déployée par ces héros du premier âge du Christianisme pour faire exister et prospérer la vraie foi et la faire triompher du paganisme, ici assimilé aux protestants. Mais encore, à Anvers, ces « vieux saints » restaurent les marques d’une antiquité « chrétienne » dans une ville qui n’est plus que « catholique » seulement depuis une trentaine d’années.

À côté de ces « vieux saints », la Société de Jésus avait été particulièrement active, depuis les années 1570, dans la recherche de « nouveaux » corps saints des origines. Il s’agissait des saints enterrés dans les catacombes des sous-sols romains, des saints dont histoire restait à écrire, dont les miracles attendaient d’être opérés et dont les voyages devaient encore se faire. Les corps de ces « nouveaux vieux saints » déferleront en masse sur l’Europe catholique moderne. Les jésuites ont joué ici aussi un rôle majeur, ils ont été les plus prompts à rechercher l’accès aux catacombes des sous-sols romains et à faire venir les ossements dans leurs maisons. Les jésuites anversois, en particulier, avaient fait venir en masse les ossements des martyrs romains des catacombes. Profitant de deux vagues d’afflux d’ossements des catacombes, en 1615 et au milieu des années 1640, la maison professe anversoise avait réussi à rassembler 13 corps entiers de martyrs romains ! Les reliquaires étaient exhibés lors de certaines festivités, soit sous la forme de bustes-reliquaires en argent exposés sur l’autel, soit dans des coffrets rangés dans les niches situées au-dessus des confessionnaux, dont on ouvrait la double porte peinte les jours de cérémonie.